旧古河庭園の基本情報

以下では「旧古河庭園」の基本情報についてご紹介します。

歴史

明治期における当地は、明治維新で活躍した陸奥宗光の宅地であったが、1917年(大正6年)、古河虎之助男爵の邸宅として現在の形に整えられた。「財産税の物納」という形で国有財産になった現在は、東京都が借り受けて1956年(昭和31年)に都立公園として開園、2006年には国の名勝に指定されている。

備考

面積は約3万平方メートル。武蔵野台地上には洋館が、斜面上には洋風庭園が、そして台地下の低地部には日本庭園が配置されている。洋館と洋風庭園は、政府関連建築物を多く手がけたジョサイア・コンドルの設計。また日本庭園は、近代日本庭園の先駆者として数多くの庭園を手掛けた小川治兵衛(植治)による作庭。

利用案内

- 9:00~17:00

- 年末年始休園

- 一般:150円

- 65歳以上:70円

- 団体割引・年間パスあり

住所

東京都北区西ヶ原1-27-39

アクセス

- JR京浜東北線「上中里駅」

- JR山手線「駒込駅」

- 東京メトロ南北線「西ヶ原駅」

電話番号

03-3940-1566

公式サイト

旧古河庭園の写真や動画

以下では「旧古河庭園」について写真付きでご紹介します。

「旧古河庭園・入口」。入場料は一般が150円で65歳以上が70円。園内をぐるりと回って景観を楽しむ「回遊式池泉日本庭園」の代表格として、平成18年(2006)に国の名称に指定された。

「バラ花壇」。洋館の正面にある。バラの見頃は、春の5月中旬~6月下旬、秋の10月中旬~11月下旬。

「洋館」。正式には「旧古河邸本館」という。財団法人大谷美術館が管理しており、館内を見学する際は、事前に往復はがきによる申し込みが必要となる。入館料は525円。

「芝生広場」。洋館の前に広がっているが、立ち入りは禁止。奥には売店がある。

「バラ園」。メイズ(迷路)のように入り組んでおり、様々な種類のバラが植えられている。左右対称性は「フランス整形式庭園」から、そして石の欄干や石段などは「イタリア露壇式庭園」から着想を得ている。

バラ園から見た「洋館側面」。館は地上2階・地下1階からなるジョサイア・コンドル最晩年の作。関東大震災では約2千人の避難者を収容し、その後は貴賓の為の別邸となった。

「つつじ園」。つつじの見頃は4月中旬~5月上旬。赤やピンクの花が咲き誇る。

「奥の院型灯篭」(おくのいんがたとうろう)。春日大社「奥の院」の燈篭を模したもので、側面に彫刻してある唐獅子が特徴。園内に数ヶ所ある。

渓谷に架かる「船着石」(ふなつきいし)。一枚の岩からなり、池を眺めるための要となる。

「泰平型灯篭」(たいへいがたとうろう)。笠の縁が蕨(わらび)のように渦巻状に沿った部分を「蕨手」(わらびて)という。竿が太くて節も3つあり、名が示す通りどっしりとした「泰平感」を漂わせている。

「心字池」(しんじいけ)。上から見たとき、漢字の「心」に見える池を総称してこう呼ぶ。作庭は小川治兵衛で、池を中心に枯滝、大滝、中島が絶妙のバランスで配置されている。

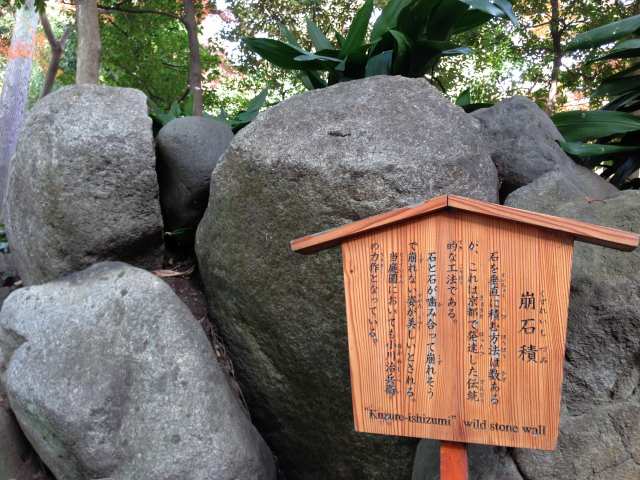

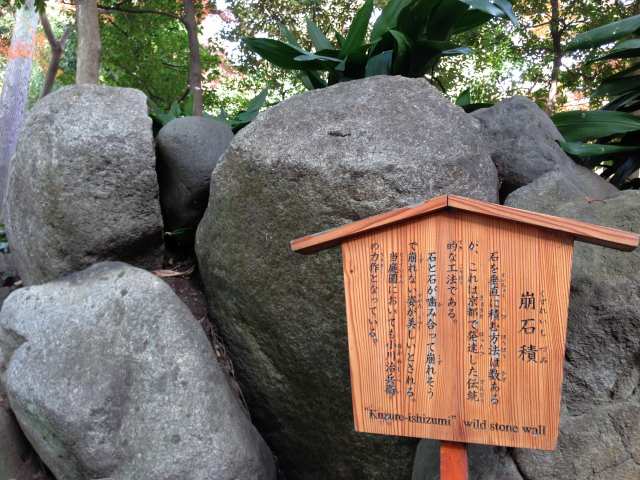

「崩石積」(くずれいしづみ)。京都で発達した伝統的な工法。ぎりぎりのバランスを保ちながら石を組み上げ、造形美へと昇華する。当庭園のものは小川治兵衛の力作とされる。

「大滝」。10メートル以上の場所から落ちる滝。水源は井戸水と池水の循環。滝の前にはベンチがあり、小休止や記念撮影も可能。

「書庫」。本郷通りに面しており、塀の隙間から道路を見ることもできる。やや高台にあるためか、あまり人は来ないようだ。

「茶室」。心字池と書庫のちょうど中間辺りにある。抹茶一服500円。また毎月一回、裏千家茶道教室が開かれている。

「雪見型灯篭」。水辺に据えることを目的とした灯篭。水面に反射した姿が浮いたように見えることから「浮見」となり、これが「雪見」に転じたとする説がある。 3~4本の脚と大きな笠が特徴。

「枯滝」(かれたき)。水の流れる様子を石で表現したもの。水を用いないことから「枯」と呼ばれる。水流には五郎太石(ごろたいし)が、そして滝から落ちる水には青石等が用いられる。

「広場」。園の西端にあり、ベンチで小休止できる。

「渓谷」。心字池に連なっている。すぐ近くに小高い丘があるため、園内を一望できる。